某幼児教室にてフラッシュカードを見ていた時のこと、

反対言葉を記憶する場面で先生が「優」の反対は「劣」と言いました。

一瞬の出来事でしたが、わずか3歳の子どもに

優れていることがあり、優れていない場合は劣っている、

という安易な押し付けを記憶させる事に、親として大きな不安を覚えました。

このことがきっかけとなり、

息子には、「見方・捉え方が変われば結果は違うものになる」ということを意識して成長して欲しいと考えるようになりました。

『どのように物事を見るか』で世界が変わる

多くの視点を持つことは自身の学びや成長、人生観に大きく影響すると思っています。

先の分からない変化の時代、正しい答えは一つではなく、自ら問を設定し課題を解決していく力が求められています。

誰もが思いつかなかった新しいアイデアやコンセプトは、

様々な物事を多面的に見つめ、頭の中で何万通りも組み合わせた先に生み出されるもの。

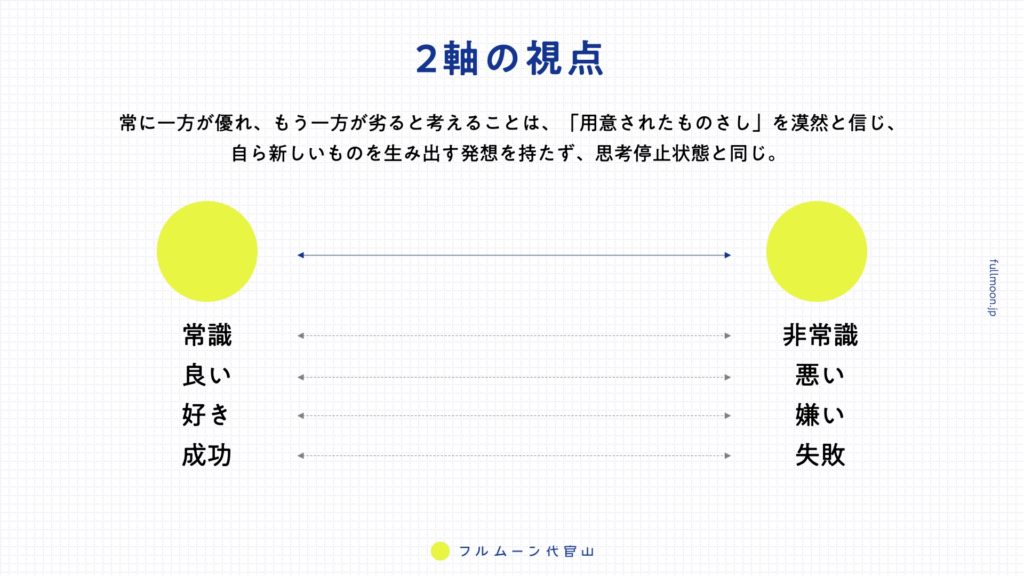

世の中には「正しいもの」と「そうでないもの」のどちらかしかないという考えでは、

2つの点を行ったり来たり、線で結ばれるだけで、

その人独自の考え方である新しい交差点は絶対に生まれません。

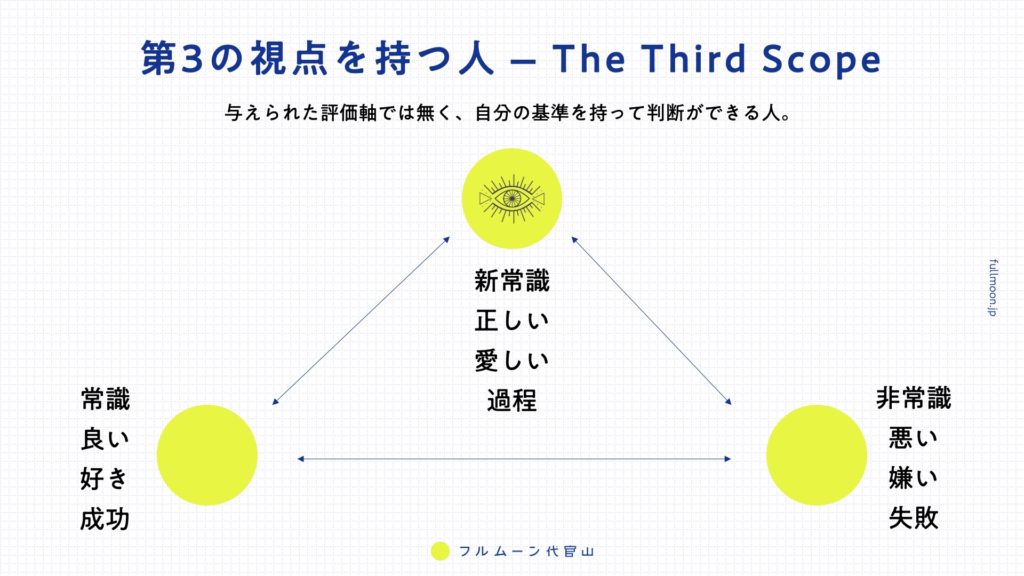

3つ目の視野を持つ

2つまでの視点は、1つの事柄の反対を考えれば良いので誰にでも理解できるものです。物事に対して「3つ目」まで考えたり意識するということが、他人と思考力の差がつくポイントになると考えます。

よく「視野を広げる」と表現しますが、物事を多面的・立体的に見るためには3つ以上の視点が必要です。

3つ目の視点を持つクセをつくることは、「調和」を意識することにもつながります。

世の中の多くのことは、陰と陽に分けられ、どちらかがスポットライトが当たっていることが多いです。

これは多くの人が2つの視点で物事を捉えているからに他なりません。

しかし、これからの時代は「仲間と共に、それぞれの力を結びつけながら時代を切り拓く力」が必要な多様性社会です。

個人の持つ個性や価値観の調和を見つけることが、強いチーム・アイデアを生み出します。

世阿弥のことば「離見の見(りけんのけん)」

室町時代に能を大成させた世阿弥は、能楽論書『花鏡』に「演者は3つの視点を意識することが重要だ」と書いています。

その3つとは、我見(がけん)、離見(りけん)、離見の見(りけんのけん)。

「我見(がけん)」は役者自身の視点、「自分の立ち場」、「主観」で見るということ。「離見(りけん)」は客席から役者を見る視点、相手の視点・客観視のこと。

そして、もう一つの視点が「離見の見(りけんのけん)」。これは、自分が客席にいるつもりで舞台の上の自分を見るという視点。役者が観客の立場になって自分を見ること。現代風にいうと、メタ認知(自分のことを客観視すること)と同じと解釈できます。

3つの視点を持つことは、周りへ配慮ができ、物事を冷静に判断し、柔軟性の高い発想や行動につながると信じています。

多面的な思考持久力をつける

ではどのように、3つ目の視点を意識するように育てられるか。

私は以下の3つが大事だと考えています。

1. 親が正解をつくらない、手を加えない

これは単純に、「そんなことしたらダメでしょ」「考えたらわかるでしょ」という言葉を使わないようにしたり、「医者はいい仕事だ、医者になりなさい」のような、レールを敷く姿勢を子どもに対して取らないように意識するということです。

幼少期の子どもにとっては親の判断が全て。「良い」「悪い」だけではなく「自分でも考えていい」というチャンスを積極的に与えましょう。

2. 1つの事柄に対して、複数の表現を引き出す

例えば、空が綺麗な夕焼けでピンク色に染まった時、「きれいだね」「ピンク色だね」だけではなく、「柔らかい空だね」「赤ちゃんの肌の色みたい」「雲が溶けていきそうだね」など、表現が尽きるまで「どう思う?」を投げかけ続けて、1つのことに対してできるだけ多くの見方ができるよう誘導します。これは語彙力の向上にも繋がっていきます。

3. 意見を混ぜ合わせる

これは少し高度になりますが、例えば「お父さんはキャッチボールがしたい」、「お母さんは美味しいランチを食べにいきたい」という意見を言います。そして子どもにその意見を混ぜ合わせてもらい、「だったら公園でピクニックをしよう」と解決案に導きます。この訓練をすることで、周囲をよく観察し、調和となる視点で発言できる力がぐんぐん伸びます。息子が通っていた行動観察塾では「メルティングポット」というフレームワークで、お互いの意見を引き上げる練習をしていました。

子どもを通して社会を見よう

兎にも角にも、大人が柔軟な視野を持っていなければ、3つ目の視点は養われません。

子どもの発想はいつも、枠にはまらず斬新で、驚き満ちています。

我見(がけん)、つまり親の視点で答えを期待せず、

子どもの視点を自分や社会を見渡す「離見の見(りけんのけん)」と捉えて、

柔軟な発想を一緒に楽しむ環境をつくることが、思いも寄らない個性磨きに繋がるのだと思います。

関連記事を読む

-

-

-

-

-

-

-

予約ができる駐車場サービスで、安心お出かけ

便利なサービス

-