子育てに関して、我が家で初期の頃から考えていたこと、

それは「無意味な競争、比較に晒さない。」ということでした。

私たちが子どもの時代(昭和後期〜平成)は、何でも点数化され比較されていたように思います。

試験の順位、マラソン大会、偏差値・・・。

「10位以内には入ってるね」「平均より下は有り得ない」

そんな会話が家庭での父親との当たり前の風景でした。

今では、かけっこは順位付けしない、通知表も主体性や表現力を重視するようになったとはいえ、

総人口世界11位、GDP世界3位の日本という国において、

明確な順位が提示され、同世代の仲間とともに切磋琢磨して成長していくこと、

それ自体は、将来のより良い環境のためには必要だと個人的には思っています。

ただ、家庭の中で、

- 自分はいつも誰かと比較されている

- 何をやっても、良い順位を獲るように期待されている

- 上位にいるのは当たり前で、下がると過敏に反応される

このような状況をつくってしまうと、本人が本当にやりたいことへの自信は失われ、自己肯定力の低い大人になってしまう。

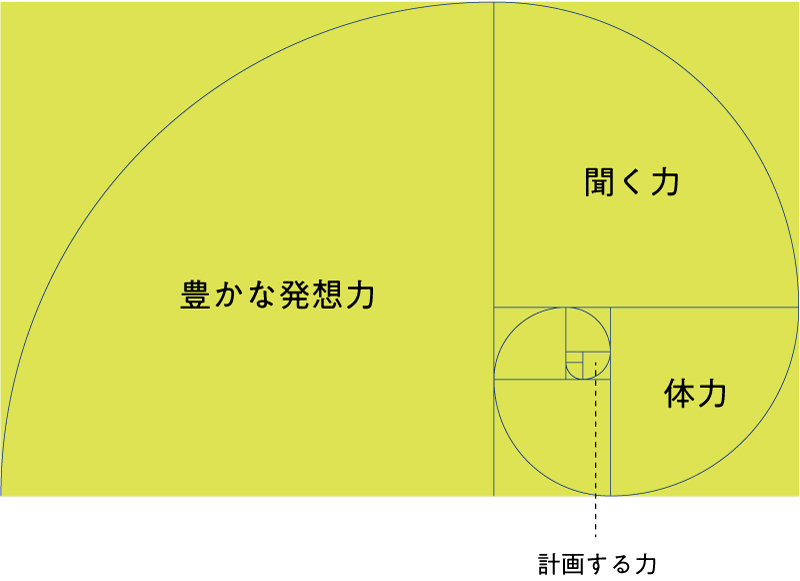

そこで、私が常に思い描いているのが「黄金比」の考え方です。

黄金比とは

デザインや美容業界でよく使われる、人間が最も美しいと感じる比率のことです。

人間が最も美しいと感じる比率は「1:1.6」と言われており、古代ギリシャでの発見以来、人間にとって最も安定し、美しい比率とされ、美術的要素の一つとされています。

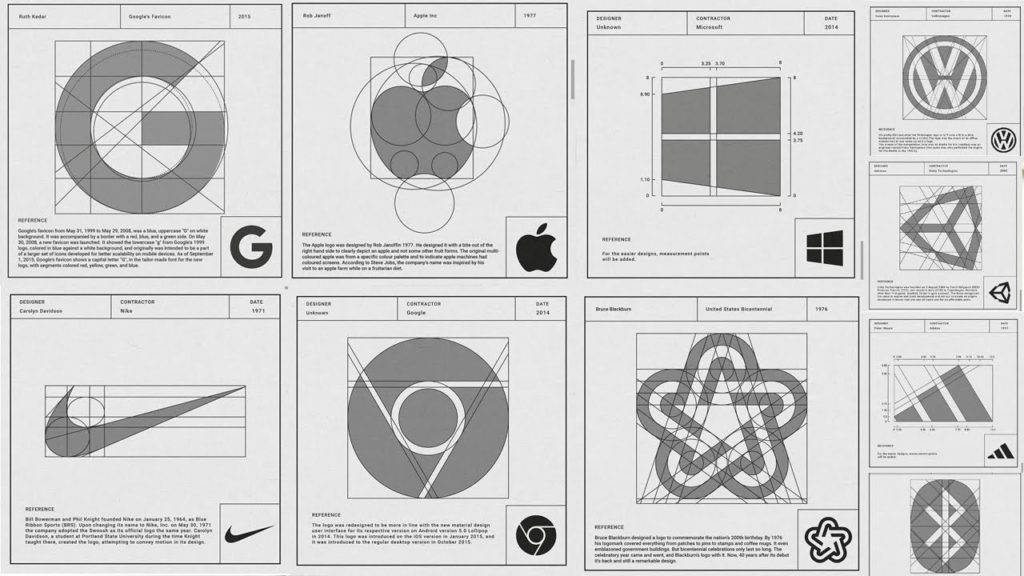

この黄金比は日常的に良く目にする企業やサービスのロゴなどに使用され、目にして美しいなと思う構図(レイアウト)を分解すると、この黄金比に当てはまると言われています。

子どもの成長も黄金比の発想で

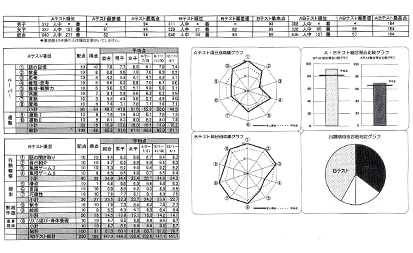

この黄金比の発想が良いなと思ったきっかけは、幼児教室の模試でのレーダーチャート評価を目にした時でした。

データが整理されていて見やすく、今の理解度やポジションがよく分かります。客観的に判断ができるのは、正確なデータ分析あってこそ。

ただ、点数の低いところがどうしても「劣っている」と見えてしまい、私は「この形が息子らしくて素敵なのに、なぜこのチャートは凹んでいるところが強く目に入ってくるのだろうか」と感じました。

人間の総合力は、他人と比較してあまり変わらないと言われています。突出して優れた部分があれば、弱みもある。

そのありのままを美しいと思えることが、子どもの成長を見守る上で大切なのではと思います。

例えば、豊かな発想力が子どもの持つ最大の力だと感じるとして、

小さなことをコツコツと積み上げる力は弱いとすれば、

その部分は黄金比の小さなところにレイアウトして、全体のバランスが美しい形になればいいのです。

どんな弱さがあっても、ありのままにバランスされていて、「うつくしい人」。

上位になるだけではない、強いだけではない、人格の黄金比をレイアウトするサポートを親として忘れず見届けてあげたいなと思っています。

何かの結果が出たときに、まず評価をするのではなく、

子どもは今どんなレイアウトになっているのか、

順位にこだわり過ぎてバランスが崩れていないかを意識して、

弱い部分は「ダメだ」とレッテルを貼るのではなく、素直に親子で認め合いましょう。

ありのままの絶妙なバランスを、長い年月をかけて人は見つけていくのです。

関連記事を読む

-

-

-

-

-

-

-

予約ができる駐車場サービスで、安心お出かけ

便利なサービス

-